01 《沙鸣经变》— 为竹笛、琵琶、打击乐、筚篥与视觉影像而作(2025 /6'00 ''/世界首演)

作曲/创意:姜超迁

视觉影像:夏宏达、曾紫乔、孙景琦

竹笛:魏思骏

琵琶:张凌

打击乐:徐文嘉

筚篥/Duduk:陈铭楠

有感于敦煌石窟之旅而创作。作品以榆林窟第25窟为缘引,以“音乐活化壁画”为核心概念,结合原创音乐、数字影像与交互技术,跟随石窟的开创者乐尊僧人,步入一个由光影、粒子与声景构建的叙事时空,体验从沙漠悟道、石窟开创至壁画故事“活化”的全过程,感受敦煌音乐文化与佛教艺术的深远魅力。这不仅是对古代壁画的艺术再现,更是一场融合历史、科技与音乐的跨时空对话。

02 《龛火千重》— 跨媒体交互音乐剧场(2025 /7'00 ''/世界首演)

作曲:李秋筱

交互系统与数字影像设计:乔汉英、朱静怡、王奕橙

视觉指导:夏弘达

琵琶:张凌

公元366年,僧人乐尊杖锡至三危山,见夕照如千佛显圣,遂凿第一窟以贮梵音。此非仅石壁之始,实为丝路音声长河之源头——僧侣的诵经声、画工的凿击声、驼铃的震颤声,在此凝结成永恒的敦煌声景。作品是以敦煌文化为灵感的跨媒体交互音乐剧场,通过电子音乐、琵琶演奏与实时音响与视觉的融合,展现敦煌万千石窟之景象——“龛中灯火,光照十方”。

03 《沙洲寻音》— 为女声、打击乐、电子音乐与视觉影像而作(2025 /5'00''/世界首演)

作曲:程汇聪

演出程序:丁铠成

打击乐:刘梦

女声:姜晓

视觉影像:冉浩伶、许铭珊

作品采用现场乐器和采样结合的方式,结合多媒体视频呈现,展现了一个少年在沙洲(唐代敦煌的旧称)寻找古谱的故事。

04 《雨缚》— 为古筝、笙和电子音乐而作(2025 /6'00''/世界首演)

作曲:沈佶

笙:王海涛

细雨骤临,微风翻涌,雨滴自九天垂落,却在风的裹挟下,失去了原本的轨迹,在空中演绎出时而似珠帘漫卷,时而又若游丝飘摇的万千形态。《雨缚》这部作品以古筝的清越与笙的幽邃为底蕴,融入现代电子音乐的立体声场,通过 “虚实交织” 的音响织体,来演绎这一天然画卷。

05 《神调》— 为电子音乐与打击乐而作(2025 /8'00''/ 世界首演)

作曲:杨磊

打击乐:王心笛、 庄鸿立 、万蕊鑫

来自中国北方民间戏曲。

06 《莫听穿林打叶声》— 为尺八、电子音乐和视觉交互影像而作的新媒体舞台剧(2025/14'11''/世界首演)

作曲/编剧:宋佳林

视觉影像:马仕骅

尺八:杨博文

《莫听穿林打叶声》是为尺八、电子音乐和视觉交互影像而作的新媒体舞台剧。作品题目来自北宋著名文学家苏轼的词作《定风波·莫听穿林打叶声》,我试图以其诗歌中的意境,虚构一场由外部自然环境到内部人物内心世界的独角戏,表达的是我对其作品流出的精神的向往,即达观而坦荡的人文精神。

07 《拈花化影》— 交互电子音乐与实时AI生成影像(2025/ 4'30''/世界首演)

作曲/表演:万方

视觉影像:曾紫乔

《拈花化影》取意于“拈花一笑”,以“手”为媒,融合动作识别与AI图像生成技术,探索身体、算法与文明记忆之间的交互关系,展现影随手动、图由意生的东方禅境。作品通过手影的舞动,唤起数字幻象,呈现一场人机共创的“幻化之图”。AI不再是工具,成为感知的共舞者,在影与意之间,让古老意象在当下算法逻辑中新生,重构传统与科技的当代表达。

08 《月音》— 为数字打击乐器、多声道计算机音乐系统与现场交互影像而作(2025 /6'00'' /世界首演)

作曲、音视创作:王新宇

交互设计与工程:薛念之

数字打击乐独奏:刘梦

2019年1月3日,嫦娥四号探测器在月球背面南极-艾特肯盆地的冯·卡门撞击坑成功降落,实现人类历史首次月球背面软着陆与科学勘察。 作品以嫦娥四号研究团队发表于《自然》期刊的月球背面光谱数据为基础,通过智能化技术将这些独特的自然科学信息转化为音视交互、音视结构及音乐空间化等多模态数据,并以此构成核心创作材料。标题《月音》与“乐音”谐音,意在通过科技艺术形式,唤起“月之音”这一象征性主题意涵。该作品受到教育部人文社会科学研究项目(No.22YJC760102)和浙江省文化广电和旅游厅项目(No.1110C4512201)资助。

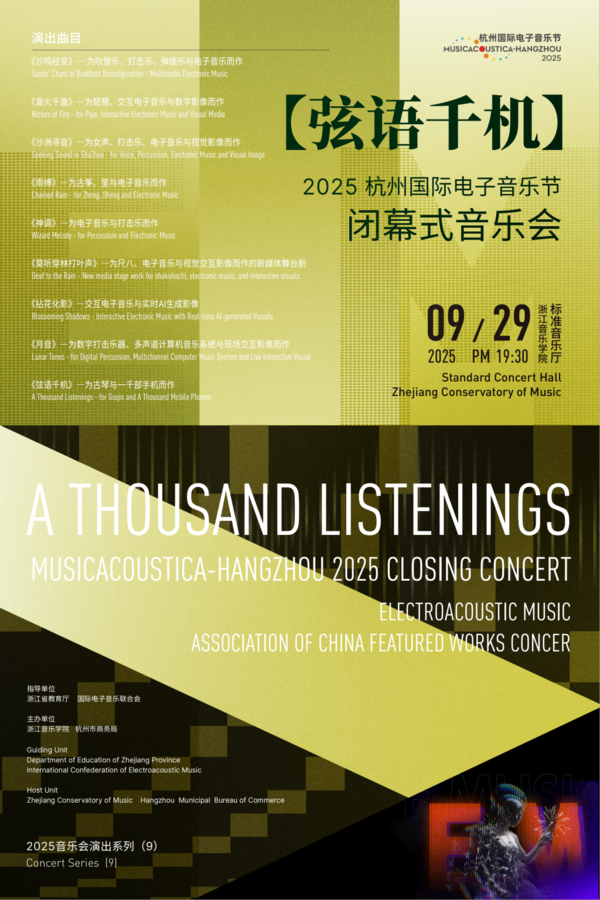

09 《弦语千机》— 为古琴与一千部手机而作(2025/5'45''/世界首演)

作曲:段瑞雷

古琴:周亨城

程序:马正阳 段瑞雷

《弦语千机》是一部意在探索东方古韵与数字时代群体意识的新媒体交互声场作品。

舞台上,古琴的孤弦震颤是历史的提问,是源自文明深处的古老频率,琴声被算法解构、转化,并被赋予电子生命的脉搏。观众席中,渐次响起的手机则如星群般作出当代回应,在物理空间中编织出不断生长的声学山水,共同构建了一场跨越千年的听觉仪式。